松阪徳義社の設立(1)

明治11年4月和歌山徳義社は社則・松阪分社規則等詳細な報告書を作成して和歌山徳義社及び松阪徳義社分社の基礎を固めた。

従って苗秀社と等しく和歌山藩士により結成されたものであるが、その成立・運営等は必ずしも同一でない。

松阪徳義社の設立(2)

明治24年徳義社規則が改められ、分社の資産は藩主の寄付金10万円の内4,214円余となり、それにより買入れた田畑の収入によって教育の奨励、貧困者の救助等を行った。なおその頃徳義社社員は、217名で(旧領地外への移住者100名除く)収支決算書は毎年6月分社長により報告された。

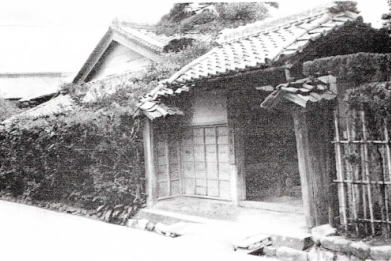

明治31年7月名称を松阪徳義社と改めて事業内容の充実を期し後財団法人として社の進展に努力した。

明治10年3月旧和歌山藩主徳川茂承は、旧藩士族に「此度祖先墓参に付旧藩士族に告ぐ」と題して時局に対する心構えを諭し、明治10年5月金10万円を寄付した。

これにより旧藩士は、旧主の宏恩に報いるため多数の有志相会し、寄付金を以て義田を求め、これを活用するため徳義社を結成し、その事業の円滑な運営を計るため議員を選出し、松阪殿町へもその分社を置いた。

和歌山徳義社は、買収した田畑からの収入を用いて徳義中学校を開設し、窮乏する士族の援助育成に尽力した。

徳川 茂承(とくがわ もちつぐ)は、江戸時代末期の大名。紀州藩第14代(最後)の藩主である。

安政5年(1858年)に第13代藩主、徳川家茂(当時は慶福)が第14代将軍に就任すると、幕命によりその後を受けて紀州徳川家の家督を継ぎ、紀州藩の第14代藩主に就任し、翌安政6年(1859年)10月13日には元服し、名を頼久から家茂の「茂」を賜って茂承と改名した。文久2年(1862年)に上洛した際には孝明天皇に拝謁して天盃を賜っている。家茂の死後、茂承を将軍に推挙する動きもあったが、固辞して徳川慶喜を推した。

慶応4年(1868年)、戊辰戦争が勃発した際、茂承は病に倒れていたが、徳川御三家の一つである上、鳥羽・伏見の戦いで敗走した幕府将兵の多くが藩内に逃げ込んだため、新政府の討伐を受けかけた。しかし、茂承は病を押して釈明し、新政府に叛く意志はないということを証明するため、藩兵1,500人を新政府軍に提供すると共に、軍資金15万両を献上した上、勅命により京都警備の一翼までもを担ったのである。このため、新政府は紀州藩の討伐を取りやめたという。

明治2年(1869年)の版籍奉還によって和歌山藩知事となり、明治4年(1871年)の廃藩置県で東京府に移住する。明治6年(1873年)に皇城(旧江戸城)で皇居として使用されていた西の丸御殿が焼失した際には、旧紀州藩中屋敷(現:赤坂御用地)を帝室に献納したことにより、金2万円を賞賜された。